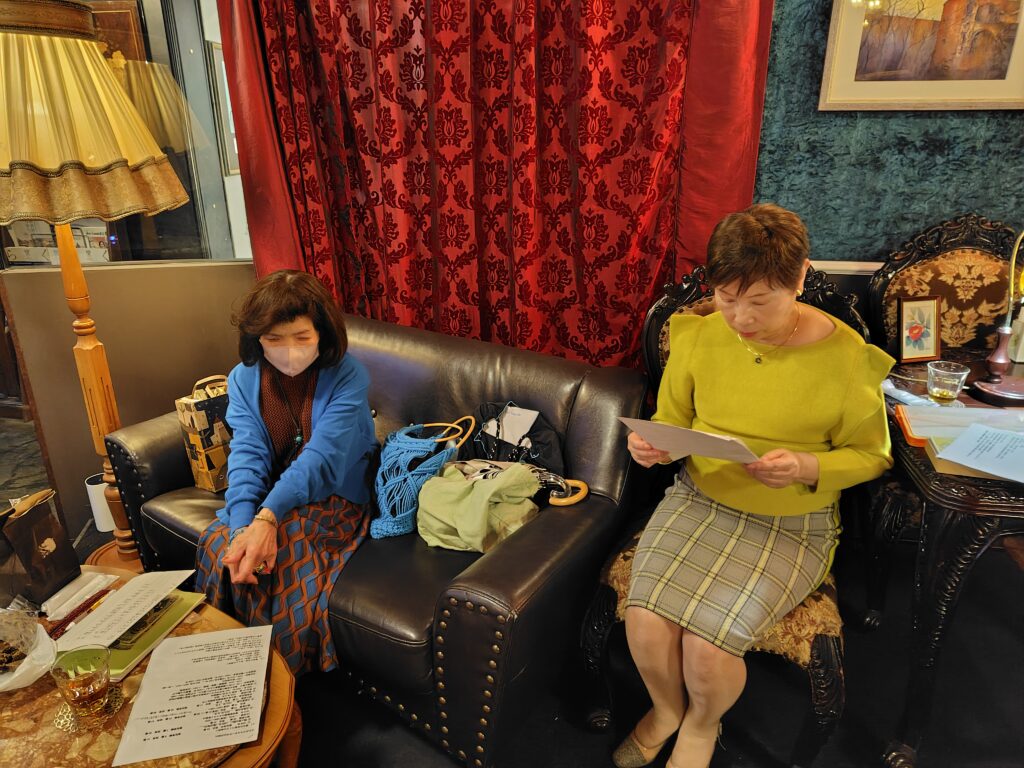

標記の件、5月12日(月曜日)定刻より開催されました。

参加者は16名。

今回はMさんがMCとなり「3か月でマスターする江戸時代」というNHK Eテレの放送を動画と解説で紹介いただきました。

1,盤石の体制作りの秘訣

豊臣から徳川への時代推移について紹介

関ケ原の戦い(1600年)から大坂冬の陣(1614年)、大坂夏の陣(1615年)など4半世紀にわたってようやく徳川時代を迎えるなど、教科書だけの知識ではない、時代を変えていくことがいかに大変なことなどを解説にて紹介いただいた。

2,幕府と百姓・町人との関係

①武士と百姓の関係は、庄屋を介しての年貢の取り立て、そして江戸初期は年貢の取り立てが厳しかったのに対して、徐々に改善していった点。

②米だけでは物流は不便なので、徐々に貨幣が発達してきたこと。

③武士の困窮ー米価安と物価高の2重苦で武士の困窮が進む

④町人(商人)は年貢はないものの、人足役を納めた。

⑤武士の救済策ー「相対済い令」(商人が武士に貸し付けたお金をなかったことにする)

3,意外と知らない鎖国

①「鎖国」という言葉が使われたのは幕末近くになってから。

②1637年「島原・天草一揆」が発端となる。

③海外への窓口

長崎出島、対馬口(朝鮮)、薩摩口(琉球)、松前口(アイヌ)

このうち幕府直轄は出島のみ。その他はノウハウのある藩を黙認するとともに、何か事件が起こった場合は、その藩に責任を取らせる。

4,その他

江戸時代の糞尿の処理ー「肥」としての活用にも、栄養のランキングがつけられていたことなどの蘊蓄を丁寧に解説いただいた。

(追伸)

病欠されていたYさんが久しぶりに元気とまではいかないものの、参加され皆さんも一様に安どされていました。

Yさんにおかれましては、できる限り体調の良いときには参加いただけますよう、フラミンゴ一同お願い申し上げます。

コメント